JK1SXR

B2. 低軌道衛星用 V/U アンテナ

2. クワッド改造 1145 MHz アンテナ / 3 素子から 4 素子へ

LEO sat 用アンテナは、前述のとおり、仰角固定の前提で、いろいろ試し、145 MHz 側 3 エレ、435 MHz 側 6 エレに落ち着いた。

LEO sat 用アンテナは、前述のとおり、仰角固定の前提で、いろいろ試し、145 MHz 側 3 エレ、435 MHz 側 6 エレに落ち着いた。これで十分満足していたが、仰角も制御するようになると、アンテナパターンが狭くなっても支障はなくなったわけで、145 MHz 側は元の 4 エレに戻すことにした。

以下は、その作業の様子。

1) 第 2 導波器の製作

これまでは反射器、放射器、第 1 導波器の 3 素子であったので 第 2 導波器 D2 を作る。

D2 のエレメント長は、前述の資料に従い 1880 mm とし、素材は他のエレメントと同じ太さ 6 mm のアルミパイプを使った。

外径 6 mm のアルミパイプを曲げて、規定のサイズに仕上げるには、少しコツがいる。

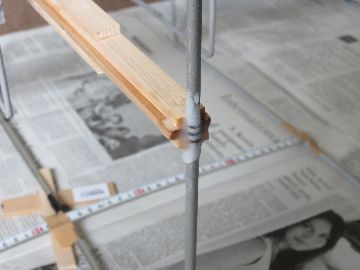

当局の場合は、写真のように外径 20 mm の木の丸棒を切ったものを 4 隅に配置し、これに沿ってアルミパイプを曲げるようにしている。

両端の接続は、写真のように外径 4 mm のアルミパイプを使うのが便利。 市販のアルミパイプ表面はアルマイト処理がしてあり絶縁体であるので、表面をやすりで剥ぎ取る。 これを 6 mm パイプの中に挿入し、かしめて出来上がり。

2) D2 支柱の製作

当局アンテナの支柱は、すべて木製で、D2 支柱も同様に作る。

写真のとおり、まず 厚さ 5 mm、横幅 20 mm、長さは 600 mm 程の板をメインブームの所定の位置に差し込み取り付ける。

(メインブームは 木の板 2 本を平行にしてあるので間に差し込める)。

長さは上記で製作した D2 枠の内側寸法に合わせ、6 mm のパイプが収まるよう端部に支持部を作る。

両側の受け部分の所定位置にドリルで 6 mm の穴を開け、その後にこの穴を半分に切断すれば、うまくゆく。

厚さ 5 mm の板 1 枚では強度が出ないので、写真のとおり、左右とも別の 5 mm 厚の板 2 枚を上下に補強する。

中心側ではさらに別の 5 mm 厚の板を上下とも追加してある。

いずれも木工ボンドで接着する。

これで支柱の厚みは中心側で 25 mm となり、メインブームと同じとなる。

3) 導波器 D2 の取り付け

写真のとおり、導波器 D2 の真ん中部分 2 個所、また支柱両端に 2 液性のエポキシ系接着剤を塗り、導波器 D2 を支柱に取り付ける。

これで並みの台風、春の嵐にも耐えるものができる。

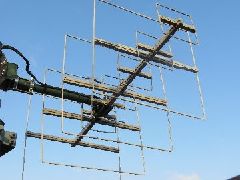

4) 完成

アルミパイプ、支柱双方の保護用にペンキを塗り完成。

3 エレから 4 エレになっても性能が劇的に改善するわけもないが、それなりの効用はある。

Copyright © 2013 JK1SXR/abemasa. All Rights reserved.